Jean Luc Despretz - CPC 29 -

Ressources pour les enseignants des classes élémentaires

Visite de l'exposition "Entrez dans la danse" - Avril 2009

Fêtes et danses à la Renaissance

Enseignante : Nathalie Fournier et sa classe de CE2, Plouescat

Animatrice : Delphine Rochelle, Château de Kerjean

Accompagnateurs : Jean Luc Despretz, Jean Christophe Prou, CPC Landivisiau

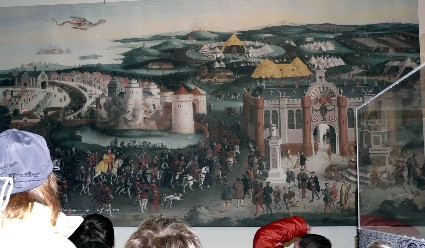

Salle 1 : La fête à la Renaissance

Objectif : identifier les occasions de fêtes à

la Renaissance

|

|

|

|

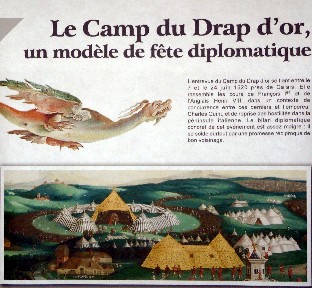

Lecture de l'image - juin 1520 - Le roi et ses soldats Des éléments de fête - Une fontaine à vin pour les habitants |

|

|

Salle 2 : Les musiques de la Renaissance

Objectif : identifier quelques instruments de l'époque et leur usage

|

Au Moyen-Âge, la musique est essentiellemnt vocale. A la Renaissance, la musique évolue et devient instrumentale et polyphonique. |

|

|

|

Un ensemble de flûtes colonnes. L'exposition montre également : - des chalemies |

|

Deux catégories d'instruments - Les hauts instruments pour les fêtes officielles (chalemies, chalumeau) - Les bas instruments poiur les fêtes privées |

|

|

||

Salle 3 : L'art de danser

Objectif : connaître quelques danses de la Renaissance et leur usage

|

Quelques danses connues (les liens permettent de télécharger un extrait en mp3) Le branle : la plus connue, se danse collectivement en cercle,

en utilisant des pas sur le côté.

La pavane : une danse lente, qui se pratique en couple, la femme à la droite de l'homme. Pas vers l'avant et l'arrière. La gaillarde : généralement dansée par les hommes pour montrer leur habileté. La volte : danse vive, comme son nom l'indique consiste à faire sauter sa partenaire |

|

|

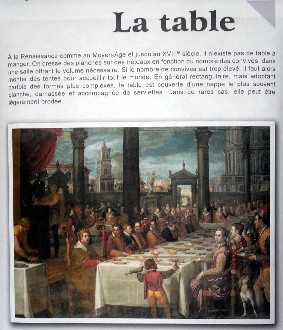

Salle 4 : Les manières de la table

Objectif : comprendre l'art de la table, la présentation, les rituels; connaître les aliments utilisés.

|

La cuisine reste d'inspiration médiévale: on rénove la présentation mais pas nécessairement les goûts. L'apparition de l'imprimerie révolutionne la cuisine en permettant l'édition de livres de recettes. Les livres donnent également des conseils pour apprendre à bien se tenir à table. |

|

|

|

|

Les banquets aristocratiques sont très soignés : pyramide de fruits, reconstitution d'animaux, dressoir à vaisselle fine et à orfèvrerie... On note aussi les débuts de l'utilisation de la fourchette. |

|

|

|

|

Salle 5 : L'entrée royale

Objectif : comprendre le sens de cette cérémonie qui permettait au souverain d'asseoir son autorité

|

|

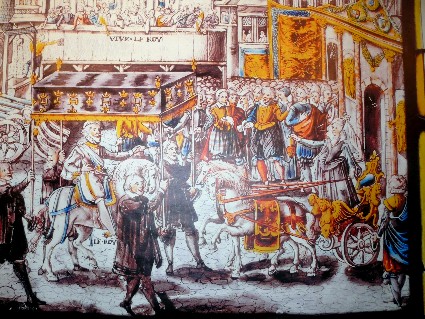

Une fête solennelle pendant laquelle un souverain pénètre dans une ville dont il prend possession. Le roi est accueilli par les représentants municipaux, le clergé, la bourgeoisie, les membres des corporations ... Puis toute la société y participe et ces fêtes se transforment en spectacle : théâtre de rue, décors gigantesques, personnages allégoriques ... |

|

|

|

Protocole 1- Remise des clés au souverain |

|

Salle 6 : Joutes et tournois

Objectif : combat simulé au Moyen Âge, à fonction militaire, le tournoi devient plus contrôlé et théâtral à la Renaissance

|

|

La joute est un combat de lance de chaque côté d'une barrière. Elle s'effectue de part et d'autre de la lice. Elle oppose deux adversaires. Le but est de briser la lance sur le plastron de l'adversaire. Le gagnant marque des points.

|

|

|

L'équipement du chevalier est très complet Un chamfrain protège la tête du cheval L'armure se compose entre autres - d'étriers - d'un armet à visière (heaume) - d'un plastron - d'une braconnière (jupe) - de gantelets - de genouillères - épaulière, cubitière (coude), soleret (pied) ... |

|

Salle 7 : La fête religieuse

Objectif : comprendre que les fêtes (profane ou religieuse) sont synonymes d'expérience partagée par laquelle l'église espère attirer de nouveaux fidèles.

|

L'année commence à Noël, puis viennet l'Epiphanie, la Chandeleur, le Carnaval, les Rameaux, Pâques, l'Ascension, la Pentecôte ... La fête de chaque Saint est également l'occasion de cérémonies organisées par la paroisse dont il est protecteur. Les fêtes sont l'occasion de grandes processions (bannières, croix, reliques) |

|

|

|

|

Salle 8 : Le carnaval

Objectif : étudier les rites du carnaval et du carême à partir du tableau de Bruegel, 1559.

|

La Chandeleur, le 2 février, marque l'ouverture de la période de carnaval. Le Mardi-gras marque le dernier jour des réjouissances. Les Cendres : le mercredi des cendres est le premier jour de Carême, suivent 40 jours de jeûne jusqu'à Pâques. Les masques et déguisements assurent l'anonymat le jour du Carnaval. |

|

Le tableau de Bruegel "Le combat de Carnaval et de Carême" est riche en scènes de vie pendant la période de Carnaval. Les élèves identifient facilement : - les personnages : mendiants, musiciens, danseurs, gens déguisés .. - les jeux : toupie, cartes, dés .. - les commerçants : vendeurs de poissons, gaufres, - les scènes religieuses : processions, sortie d'église Et l'opposition des deux personnages principaux : Carnaval et Carême |

|

|

|

Bilan: La visite se termine par une synthèse commentée

|

A l'aide d'images projetées, l'animatrice peut questionner les élèves sur la mémorisation des connaissances et provoquer des échanges sur - la compréhension, le sens d'une notion - le lexique - la finalité |

Bonne visite - Jean Luc Despretz - CPC Landivisiau