Annexe 4 :

Documents (textes et images) à associer et à replacer sur la frise Désormais

les vieilles forteresses ne pouvaient plus résister aux nouvelles armes à

feu, canons et boulets de fonte. Le nouveau château était une des

résidences du roi François 1er qui se déplaçait avec sa cour. Il

aimait la vallée de la Loire, à cause de la douceur du climat. Un

architecte italien dessina les plans, peut-être à partir d’un projet de

Léonard de Vinci. Sur les toits, on peut se promener au milieu d’une forêt

de cheminées, de lucarnes et de tourelles ornées de motifs en ardoise et

d’éléments en marbre multicolore. Décidé à faire du château de Versailles le

centre de son règne, le roi inspira et surveilla personnellement

l'évolution des travaux. Il s'y installa définitivement avec sa Cour et les

différents ministères de son gouvernement. Aux grandes ailes nord et sud,

on ajouta la galerie des glaces, l’escalier des cent marches et la

colonnade. La décoration fut confiée à Charles le Brun et les

jardins furent dessinés par André le Nôtre. Bientôt,

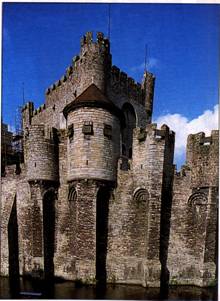

les châteaux furent construits en pierre. Seuls les grands seigneurs et les

rois en possédaient. Certains étaient pratiquement imprenables : d’un

côté surplombant le fleuve d’une centaine de mètres, de l’autre isolés du

plateau par un fossé que dominait une tour. Deux enceintes successives protégeaient

le donjon. Les murs étaient trop épais (jusqu’à 4 m de large à leur base)

pour être détruits par les armes de l’époque. C’est

l’habitude des hommes les plus riches et les plus nobles de la région de

faire en amoncelant de la terre, une motte aussi élevée qu’ils en sont

capables ; de creuser tout autour une fosse ; de fortifier cette

motte par une palissade de planches très solidement assemblées en guise de

murailles ; de garnir le pourtour de tours ; au centre, d’édifier

une maison ou plutôt une forteresse qui domine l’ensemble et dont la porte

d’entrée ne soit accessible que par un pont.