La construction du château a sans doute duré une vingtaine d'année (1566 à 1586) ce qui est relativement court pour l'époque. Il a été construit sur l'emplacement d'un ancien manoir.

Voici comment s'organisait un chantier de l'époque

:

Le bois qui a été choisi sur pied est abattu par les bûcherons.

Il est utilisable dans l'année pour les charpentes.Les pierres sont extraites

de carrières ou perrières par les perriers ou rompeurs. On ne

connaît pas précisément le site d'extraction du granit qui

a servi à la construction du château. Cependant grâce aux

recherches de Louis Chauris, on sait qu'il devait se situer au nord-est du chantier

à environ 3 km. Il s'agit d'une roche claire, connue sous le nom de "

granite de Ste-Catherine ". L'extraction se fait à ciel ouvert.

Les maîtres carriers percent une série de trous dans la roche.

Ils y introduisent des coins. Ils frappent à coups de masse jusqu'à

ce que la pierre se fende.

Dans l'ensemble on choisissait les matériaux en fonction de leur qualité

et de la proximité. Le transport représentait une part importante

des coûts. Il se faisait plutôt en été lorsque les

chemins sont moins impraticables. En Bretagne les charrettes étaient

tirées par des chevaux.

On stocke les matériaux et on construit la loge. C'est une vaste baraque

de chantier garnie de torchis et couverte de genêt qui abrite les gabarits

et les outils. Elle sert d'abri les jours de mauvais temps. C'est aussi un lieu

de réunion de chantier. Près de la loge on construit la forge.

Il faut en effet un forgeron pour fournir en outil trois tailleurs de pierre.

C'est le maître d'œuvre qui dirige les opérations. Il a recours

à l'équerre, au compas et à la règle graduée

pour composerun plan régulier au tracé géométrique.

Avant la Renaissance ce type de plan n'existait que pour l'architecture religieuse.On

ne connaît pas le nom du maître d'œuvre qui a construit Kerjean.

Avec la Renaissance apparaît le métier d'architecte. Le maître

maçon ou maître d'œuvre réalisait les plans, élévations,

devis et travaillait aussi de ses mains sur le chantier. Les architectes privilégient

leur activité intellectuelle au détriment du travail manuel. L'architecture

cesse d'être un métier pour devenir un art. Désormais on

accède au métier d'architecte non pas en apprenant un corps de

métier

mais en apprenant à dessiner, à peindre.

Les tailleurs de pierre sont payés à la quinzaine, à la

semaine et plus souvent à la pièce. A Kerjean ils ont été

payés à la pièce comme l'indique les marques de tâcherons

que l'on a retrouvées. Ils utilisent des masses, des coins, des marteaux,

des ciseaux grain d'orge, des gabarits de bois… Autour des tailleurs de

pierres s'activent les darbareurs. Ils sont les hommes à tout faire,

manœuvres en bas de l'échelle des rémunérations. Ils

transportent les matériaux sur des brouettes et des civières et

fabriquent le mortier.

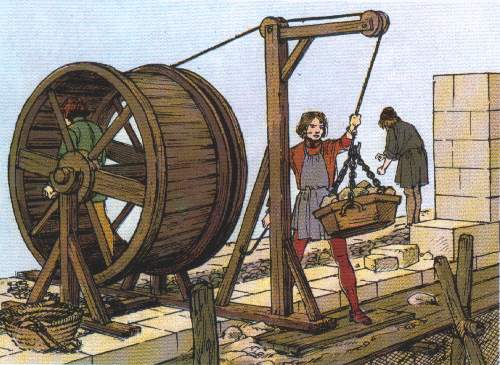

Les matériaux sont hissés à l'aide d'un treuil ou d'une

grue avec une roue d'écureuil. deux hommes placés à l'intérieur

font tourner la roue en marchant d'un barreau à l'autre.Cela entraîne

la corde qui hisse la charge. Les maîtres maçons se servent de

truelle, marteau, pelle, pioche, équerre, niveau, fil à plomb…

Les maîtres charpentiers utilisent : la scie, la hache, le maillet, les

clous, l'échelle, le rabot, le perçoir, l'herminette…

Corporations

Les métiers sont regroupés par corporations. Le

16e siècle est l'âge d'or des corporations, elles

disparaîtront avec l'ancien régime. Les corporations

contrôlent la qualité des productions (avec l'apposition

d'un sceau sur les toiles, par exemple). Elles contrôlent

les procédés de fabrication (d'où les échoppes

ouvertes sur la rue pour assurer la transparence). Ce contrôle

rigide sera souvent cause de conservatisme et freinera l'évolution

des techniques. Elles interdisent le travail de nuit. Elles définissent

les conditions d'entrée dans le métier (réalisation

d'un chef d'œuvre, apport d'argent). Elles définissent

aussi la composition des métiers en 3 catégories

: les maîtres, les apprentis (destinés à devenir

maîtres) et les compagnons. Il y a eu des révoltes

de compagnons car l'accès à la maîtrise leur

était interdit s'ils n'étaient pas fils de maître.

Texte élaboré à partir de diverses documentations: BT, BTJ, Magnard, Hachette, Nathan, Belin, Bordas

Dessins de Bourgeon , Editions Glénat

JL Despretz CPC Landivisiau